一、前言

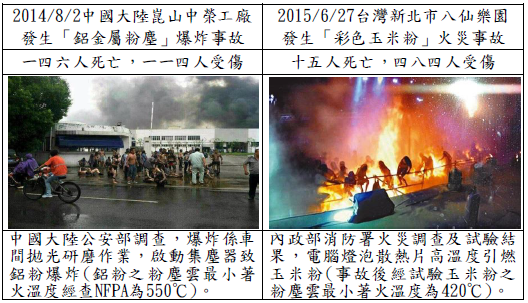

日常生活中,人们或多或少会接触到粉末状的物质,而工业界在生产制造过程中,也会使用到各式不同的粉体原料或成品,这些粉体物质带来了更便利的生活,但其潜藏的危害也很大,近年来国内外不时发生可燃性粉尘火灾或爆炸事故,多数皆因人们不了解粉体物质的火灾危险特性,平时在使用与管理上过于轻忽所致(如图1)。

回顾2014年发生在中国大陆崑山中荣工厂发生「铝金属粉尘」爆炸事故,经了解其爆炸原因系厂房内空气中弥漫制程区抛光研磨作业产生的铝镁合金粉尘,于启动集尘器后,大量粉尘送入集尘器储桶时遇水气发生氧化放热,放热高温瞬间引燃悬浮于空气中之粉尘迳而发生严重粉尘爆炸,造成了164人死亡,114人受伤;另外2015年在国内新北市八仙乐园彩色派对的活动,也发生彩粉玉米粉燃烧火灾,经了解「彩粉玉米粉」燃烧的原因为舞台电脑灯散热风扇吸入悬浮于空气中的玉米粉,由电脑灯内部灯泡高温引燃玉米粉,酿成15人死亡,484人受伤惨剧。对此国内外之两件重大事故,必须探讨的是粉尘火灾爆炸特性为何,因国内目前此方面的安全资讯仍嫌不足,所以本文将介绍粉尘火灾风险辨识与作业场所的安全管理须知。

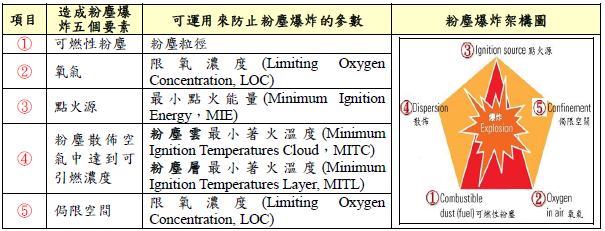

传统的火灾其形成条件有3大要素,包含可燃物、助燃物与点火源;然而发生粉尘火灾爆炸的条件,除了火灾3要素之外,增加了空气中悬浮的扬尘浓度及粉尘所在的空间是否为侷限空间等。

所以要作好粉尘火灾与爆炸的预防管理,就要先从了解会造成粉尘悬浮的「粒径」为何?会引燃粉尘的「最小点火能量」和「最小着火温度」为何?及空气中「限制氧气浓度」于多少以下?就能防止引燃粉尘等参数来探讨和掌握(如表1之关联表),至于可防止粉尘爆炸的各项基本管理及参数运用说明,本文将在第二章节作简介。

目前查询各类化学物质的火灾爆炸特性与相关安全参数以「安全资料表」为主,简称SDS;此表内容是国际上所通用的资讯,其中有关可燃性固体于粉末状态时,因颗粒小沉降速度慢,容易形成扬尘,且因表面积大幅增加而使热传导快,易使引燃粉尘发生火灾爆炸之危险性上升,然而表1这些相关可燃性粉尘的火灾爆炸的参数却皆未记载于安全资料表中,因此会造成一般使用者无法了解可燃性粉尘的火灾与爆炸风险。

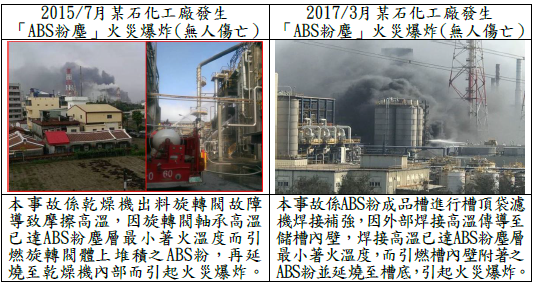

安卫环中心有鑑于国内外历年来制造业仍持续发生可燃性粉尘的火灾事故,尤其于2015年和2017年于石化业连续发生2起「ABS粉尘」火灾爆炸,虽幸未造成人员伤亡,但却已引起当地居民及媒体关注和重大财产损失,此2起事故经调查结果皆因轻忽ABS粉之最小着火温度危害,让相关制程操作及施工暴露于风险之中(国内事故案例如图2);因国内外粉尘火灾爆炸事故层出不穷,经探讨其共通点为「在发生高温(明火焊接、高速研磨等)及静电火花的环境,提供热源引燃粉尘爆炸」,至于粉尘特性(如粗细)、引燃粉尘之热源所需温度(能量)等资讯,则需进一步了解,所以安卫环中心邀集国内专家学者团队来共同推动「粉尘爆炸损害防阻专案」,借助专业仪器进行检验,并依检验之参数数据来辨识可燃性物质于粉尘状态下的风险,本文后续章节将介绍可燃性粉尘的火灾爆炸之危害判断与常见的预防管理对策。

二、可燃性粉尘火灾爆炸国际规定简介

目前国内法令针对可燃性粉尘的危害预防管理,多着重作业场所人员的卫生健康面向,以防范员工罹患尘肺病(或称矽肺病)之职业伤害,但是对于粉尘的火灾或爆炸预防管理,并无制定相关的安全规定。

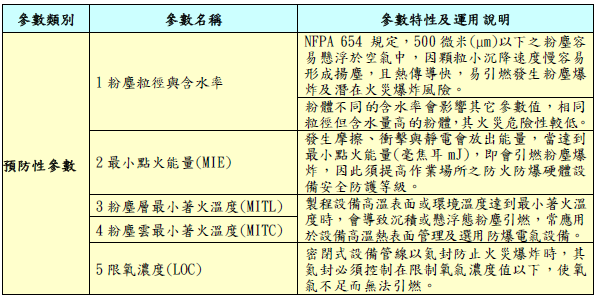

然而,美国、英国、德国、日本、中国大陆皆已订定粉尘爆炸预防安全规定,其中以美国消防协会(National Fire Protection Association,NFPA)最完整,已订有粉尘的12项火灾爆炸参数,并将参数区分为预防性、抗爆性与其它等3大类,其中以5项预防性参数最为重要(如表2),用于判断粉尘的危险性及辨识火灾爆炸风险,并可据以选用安全设施及制定相关管理规定。

三、可燃性粉尘现场基本预防管理对策及范例

国际上针对粉尘的火灾爆炸研究已有相当成果,以下介绍5项可燃性粉尘预防性参数用于作业场所安全管理的应用范例。

(一)粒径与含水率

根据 NFPA研究指出,500微米以下的可燃性粉尘因为颗粒小(分析仪如图三),沉降速度慢,所以容易悬浮,且因颗粒小热量传导速度快,容易引燃并形成火灾爆炸。另外,国际文献以植物性淀粉(tapioca)、面粉(flour)、玉米粉(corn)进行试验为例,也可发现粉尘含水量越低时,其最小点火能量(MIE)会降低而更容易引燃(如图四)。

因此,工业制程所使用之可燃性粉尘若颗粒小于500 µm且极干燥物质,代表此粉尘作业场所潜在粉尘悬浮之火灾爆炸的风险性高,针对此作业场所则须做好防静电措施及粉尘防爆区规划之基本管理,并可采取下列至少1项对策来降低粉尘扬起、悬浮与引燃(常见管理案例如图5):

1.设置粉尘围阻措施、收集装置(如:集尘设备、滤网)等。

2.设置自动撒水系统、环境加湿系统等。

3.采用其他防止粉尘逸散技术(如粒径增大、粉体加湿等),以预防粉尘引燃。

(二)最小着火温度(Minimum Ignition Temperature, MIT)

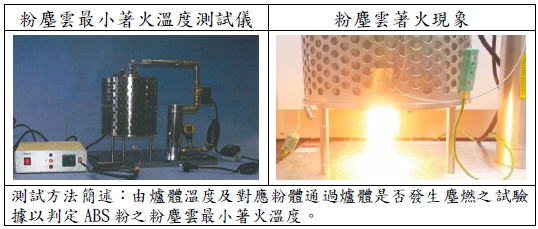

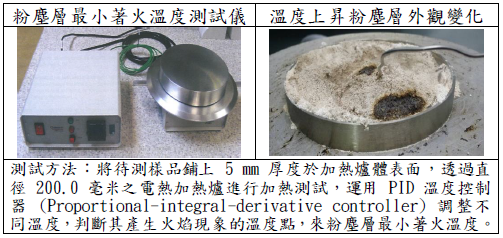

最小着火温度是判断粉体接触高温热表面后,是否会出现火花、自燃或自放热的参数,常应用于作业场所的高温热表面管理与选用防爆电气设备。实务上,最小着火温度(MIT)可再细分为粉尘云最小着火温度(Minimum ignition temperature of dust cloud, MITC)及粉尘层最小着火温度(Minimum ignition temperature of dust layer, MITL)两种。而粉尘云最小着火温度(MITC)是指粉尘扬起于空气中可被引燃的最低温度(检测仪器如图6),而粉尘层最小着火温度(MITL)则是粉尘累积于高温热表面时可被引燃的最低温度(检测仪器如图7)。

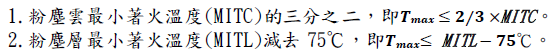

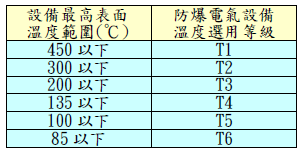

国际电工委员会(IEC)以下列2项公式计算可燃性粉尘作业场所的最高表面容许温度,并取2者较小值进行作业场所的温度管制,确保环境中的粉尘不被引燃,并依此公式计算结果选用不同等级的防爆电气设备(如表3)。一般而言,防爆电气设备的温度等级亦可于设备铭牌上查寻(如图8),可燃性粉尘场所常见防爆电气规格异常案例如图9。

当掌握可燃性粉尘之最小着火温度MITC及MITL后,就得注意工业制程之环境及设备整洁管理,避免可燃性粉体因洩漏接触高温表面而造成火灾,常见管理异常及改善案例如图10~图12。

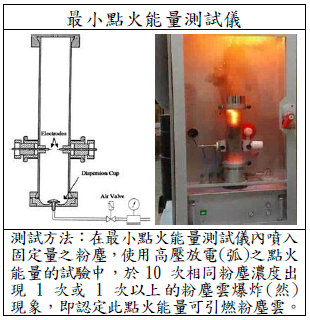

(三)最小点火能量(Minimum Ignition Energy, MIE)

本参数为粉尘于空气中悬浮时,可被引燃的最小能量(最小点火能量分析仪器如图13),日本学者松田东荣统计过去日本40年间粉尘爆炸事故,发现事故之点火源(指引燃能量来源)主要为磨擦、冲击与静电佔事故原因50%比例(如表4)。

为防止作业场所因静电放电而引燃可燃性粉尘,可采取设备聯结与接地技术(Bonding and Grounding,如图14),对各设备、机器、容器等之全部金属部位联结并接地,或安装静电消除器。此外,其他常见的静电预防管理对策如下(常见改善案例如图15):

1.监控管制作业环境之湿度。

2.储运区域安装防静电地板。

3.人员进入粉尘作业区须穿着防静电手套及服装等。

当可燃性粉尘粒径小于500微米且最小点火能量(MIE)小于30mJ时,属极易燃之物质,于密闭式制程设备(含管线)输送容易被静电引燃,除了上述的静电预防管理对策外,可再采取下列方式以预防粉尘引燃并降低事故灾害(常见改善案例如图15):

1.当最小点火能量(MIE)≦30mJ时,密闭式制程设备(含管线)可采用惰化的方法预防火灾爆炸(譬如制程密闭区域采取氮封,限制氧气浓度)。

2.当最小点火能量(MIE)≦10mJ时,密闭式制程设备(含管线)可再设置爆炸隔离系统、爆炸抑制系统或其他粉尘爆炸防制措施。

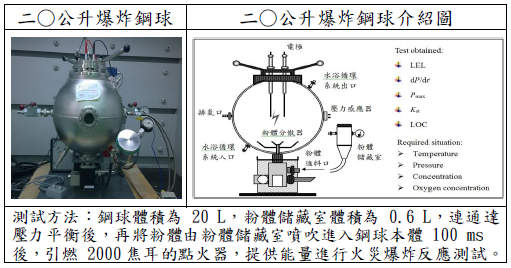

(四)限氧浓度(Limiting Oxygen Concentration, LOC)

密闭式制程设备(含管线)若采用惰化(氮封)方式预防火灾爆炸时,将设备内氧气浓度控制在限氧浓度(LOC)以下,粉尘会因氧气不足而无法引燃(常见改善案例如图16,检测仪器如图17)。

四、结论

预防作业场所的可燃性化学品火灾爆炸事故,为工厂安全管理的要务,然而要更了解作业场所的风险,则须仰赖完整的制程安全资讯(Process Safety Information, PSI)(如图18),并深化制程危害分析(Process Hazard Analysis,PHA),惟当制程安全资讯不足时,举如未掌握可燃性粉尘五项预防性参数,则容易轻忽粉尘操作安全并低估风险。

在推动制程危害分析作业时需参考上述之制程安全资讯,其中除了「制程设备」、「制程技术」外,需要再参考「化学物质危害资料」、「事故案例」等资讯,以了解化学制程本质危害(举如可燃性粉尘)及借重他厂事故经验,借以正确判断制程风险高低,并真正的找出制程潜在风险的情形来加以防治。

安卫环中心推动可燃性粉尘作业场所损害防阻专案,主要是利用科学化实验取得各项粉尘危害参数之数据,虽已可补充部分粉尘安全资讯来利于制程危害分析,然而制程安全资讯内容项目众多,仍需仰赖各管理单位与现场同仁共同努力汇总蒐集与资讯分享,让大家更了解工厂运作物质的危害因数,只有健全「化学物质危害资料」并纳入制程安全资讯,才能于风险评估时,发掘真实的潜在风险并研拟有效的改善对策,以确保同仁生命及企业资产安全,让企业永续经营。

五、参考文献

[1] 维基百科,“崑山中荣工厂爆炸事故”,2014年。

[2] 欧新荣,“工业中的可燃性粉尘-预防及减缓火灾爆炸的作用”,劳委会劳工安全组,2012年。

[3] 林俊荣,“奈米金属微粒粉尘爆炸火燄传播现象之研究”,国防大学理工学院,2015年。

[4] 郑文淮,“电气防爆与静电消除措施”,中区劳动检查所,2009年.

[5] 台塑企业规范,FGES-T-EEE03危险场所电气防爆规范。

[6] NFPA 654(Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing,and Handling of Combustible Particulate Solids).

[7] NFPA 484(Standard for Combustible Metals).

[8] FM 7-76(Prevention and Mitigation of Combustible Dust Explosion and Fire).

(台塑企业 总管理处提供,2021/07/02)