台湾PM2.5的主要污染来源来自于交通

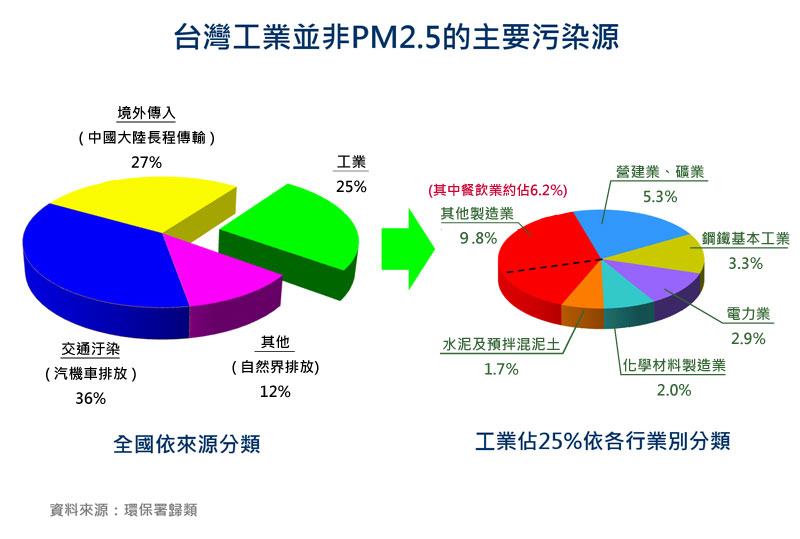

台湾PM2.5的主要污染来源,根据环保署资料,交通污染源为36%,即约1/3,大陆的境外输入为27%,也可以当成约1/3,工业的比例则为25%,即约1/4,自然界则佔了12%。工业源的25%再细分,包括营建、化学、电力、钢铁及其他制造业,其中特别是台湾有7万家餐饮业约佔6.2%。

而外界一直误解的化学材料制造业只有佔2%、电力业只有佔2.9%,这两个加起来不到5%,比餐饮业6.2%还来的低,可是却一直被讲成PM2.5的主要污染源,并不合理。

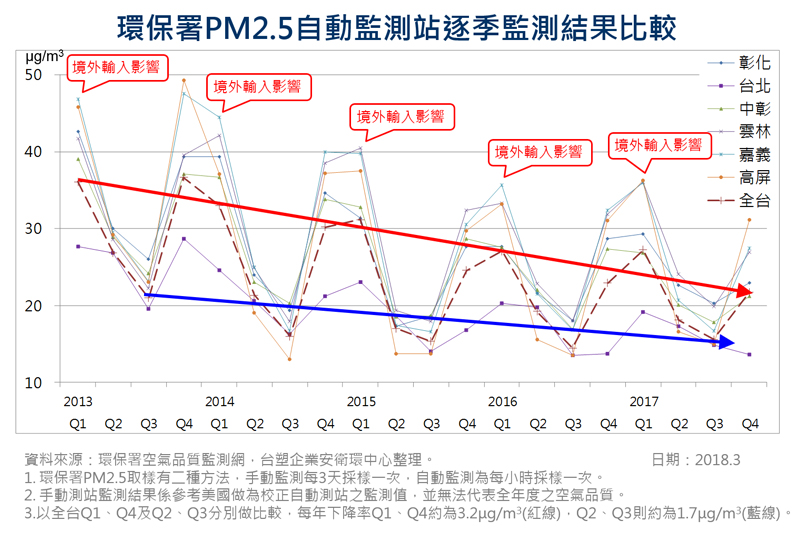

下图为2013~2017年PM2.5每季的曲线图,共计5年的长期趋势。大家可以看到,2013年第1季较高,第2、3季降下来,但是第4季及2014第1季又上升,一直重复,即每年第1季及第4季是高峰,第2、3季是低峰;一年四季运转的工厂,不可能在第2、3季天气好的时候停工不生产。那为何第1季及第4季PM2.5会比较高,主要是因为东北季风,也就是境外输入的影响。

以全台第1、4季及第2、3季分别做比较,红线为第1、4季,下降斜率较高,每年约下降3.2μg/m3,蓝线为第2、3季,也是有下降,但斜率较低,每年仅下降约1.7μg/m3,代表境外输入有减少,也就是中国大陆空污有在改善,而且改善幅度比我们大。

再来看台北市的空气品质是最好的,因为台北四面环山,外面的污染进不来,当然里面的污染也出不去。台北市没有大型工业,所以最大唯一的污染源就是交通源,也就是汽机车,受境外输入影响较小,也就是为何台北市空气品质比较好的原因。

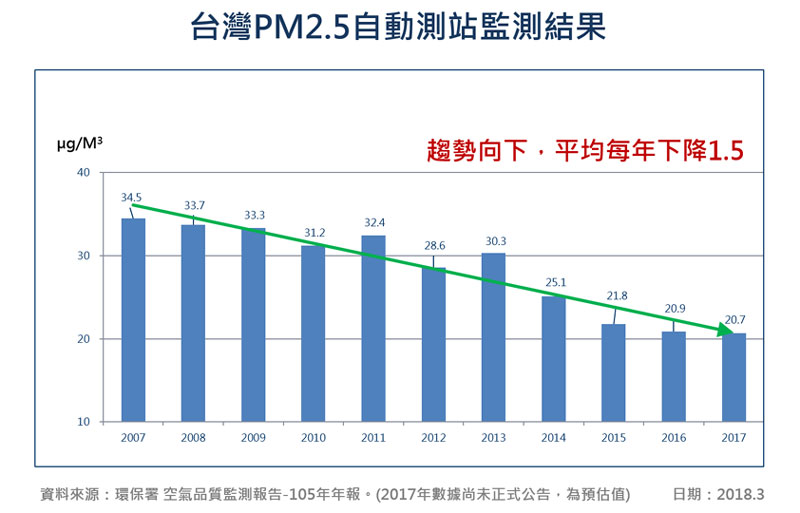

由于政府加强管制及业者配合自主减量, 台湾空气品质已逐年改善

下表源自环保署空气品质监测报告,各位可以看出来,PM2.5自2007年起由34.5μg/m3逐渐下降,至2017年只有20.7μg/m3,代表台湾空气品质确实有在改善。

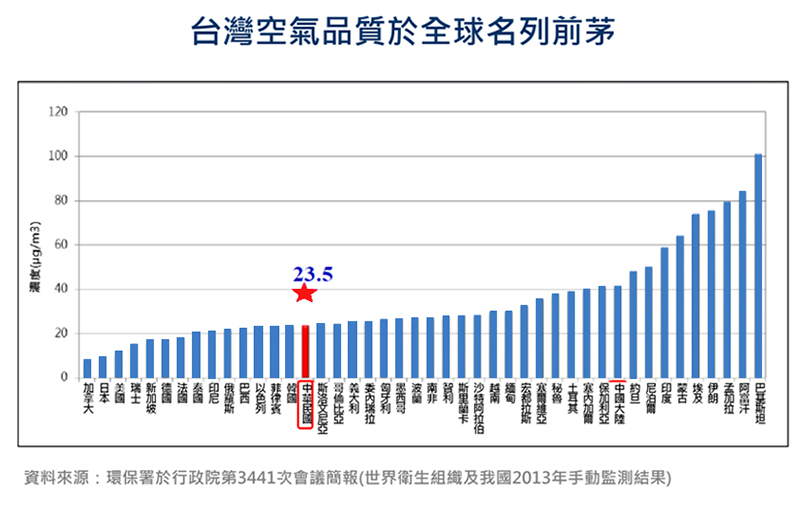

某些有心人士、团体一直在强调台湾空气品质不好,是全世界最后一名,但由以下这张世界卫生组织的调查资料及台湾的监测结果来比较,台湾空气品质在全球排名是第15名,并没有比其他国家差,更何况有些国家的数据并不准确,台湾绝对不是环保团体讲的最后一名,我们不要妄自菲薄。

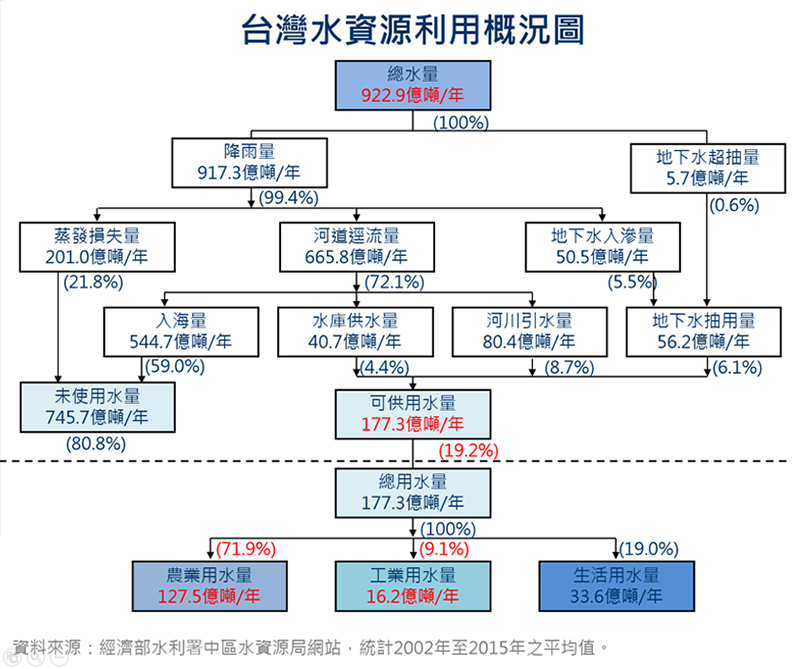

最近常常有一个话题,说麦寮厂区与农民争水,由下图来看,依据经济部水利署统计,全台湾总水量为922.9亿吨/年,其中可供用水量仅为177.3亿吨/年。在上述总用水量中,农业用水则高达71.9%,佔7成以上,而工业用水量为16.2亿吨/年,仅佔9.1%,其实连1成都不到,外界讹传工业用水量大,实有误解。

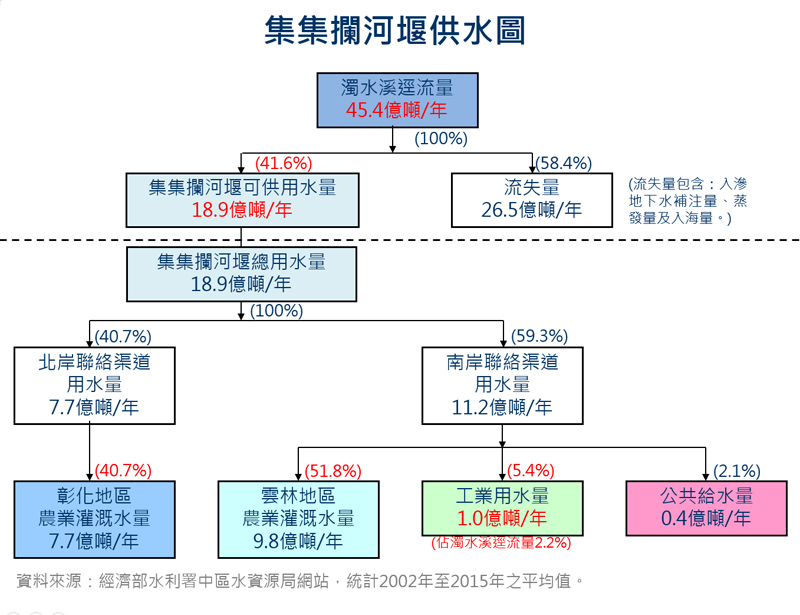

另外,集集拦河堰迳流量为45.4亿吨/年,其中可以供应水量为每年18.9亿吨,其中农业北岸用水量7.7亿吨/年佔40.7%、与南岸云林地区农业灌溉用水量9.8亿吨/年佔51.8%,合计就高达92.5%,至于工业用水量1亿吨/年仅佔5.4%,所以,实际上工业用水并未排挤到农业用水。

有人甚至说,因为工业与民争水,所以要把集集拦河堰停掉。但大家可以想想看,集集拦河堰如果停掉,影响最大的是谁?最直觉的想法,当然是农业,但是农民会不会有影响?当然不会,因为他们会去抽地下水,最后就是地层下陷,倒楣的还是我们老百姓!

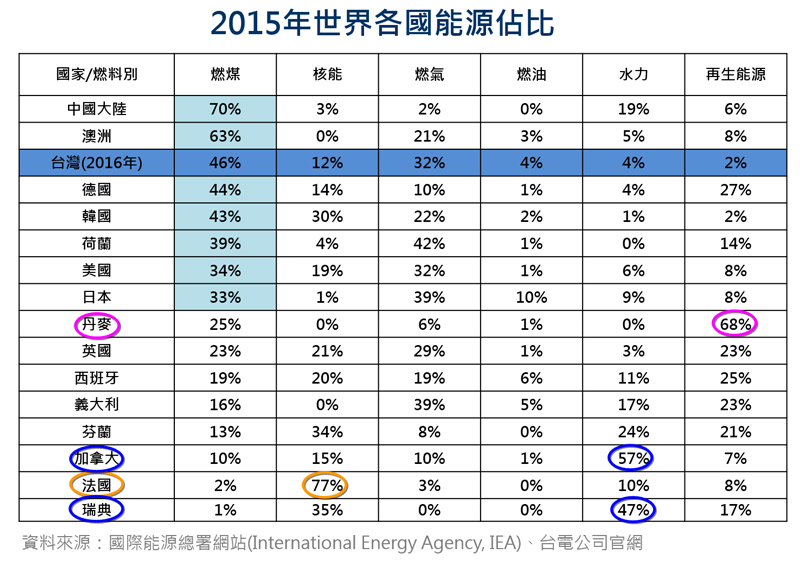

世界国家制定能源政策,主要是考量「稳定供应」和「成本低廉」,也就是大家经常听到的「基载电力」。世界先进国家如澳洲、美国、英国、法国和德国等,使用燃煤和核能发电的合计比例都超过50%,就是基于燃煤和核能发电是稳定的能源。

对台湾而言,核能、燃煤等发电佔比达58%,都属于基载电力,而天然气仅能列中载,因为需存放在零下165度左右,运输进港危险,储存昂贵且有限。其馀如太阳能、风力等都无法成为中、基载。

由于燃煤具有低成本、供电稳定的优势,不能说禁就禁,应该有阶段性的规划,才能让未来国家能源政策转型有缓冲、调整的空间。

绿能的太阳能及风力发电受到自然环境的限制,时有时无,不可能做为基载,用它取代核能的政策值得商榷。德国因大量使用绿能,民生用电约10.8元,现在台湾约2.55元,若维持低电价,需由政府补贴,就是会动用到全体纳税人的钱。

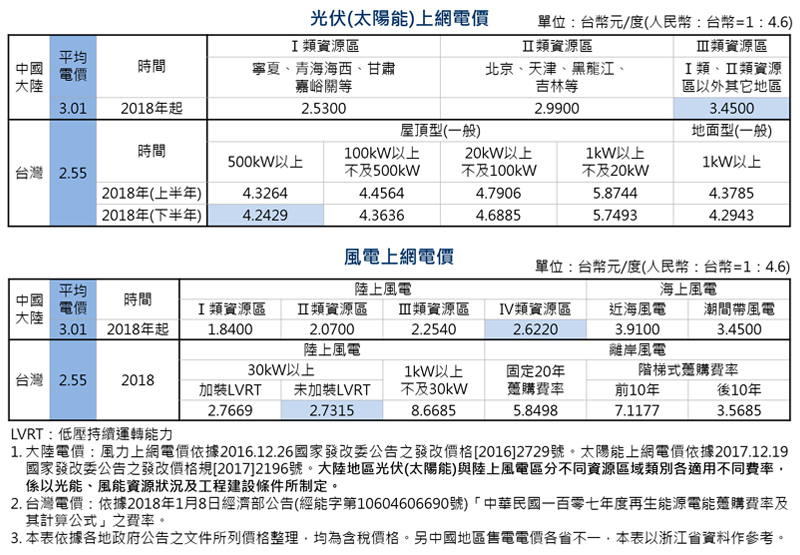

以下表来看,不论是太阳能发电或是风力发电的收购电价,台湾都比大陆高,且也比平均电价高出很多,所以差额必须由政府补贴,增迦纳税人负担,也违背使用者付费原则。

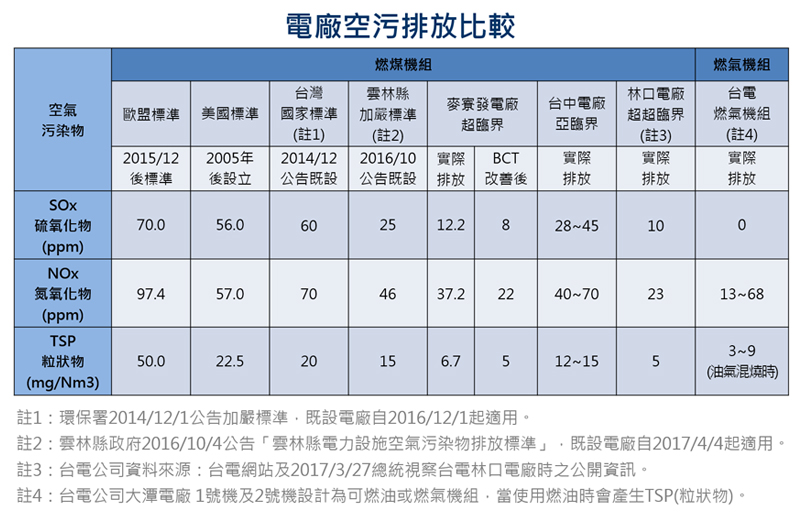

目前外界为了要减少空气污染,因而反对燃煤,连带产生缺电问题频传。其实,以目前燃煤技术,和天然气发电机组的空污排放量几乎相同,只有温室气体会稍为多一点。

以麦寮燃煤发电厂为例,各项空气污染物排放均已远低国家及云林县加严标准,且如与天然气发电机组相比,只有硫氧化物(SOx)会稍微偏高,其馀氮氧化物(NOx)及粒状物(TSP)排放量均较低。

(台塑企业 总管理处提供,2018/09/04)